TAG

1911年的倪蔣懷

- 2025-03-28

- 2025-03-28

- 447 Views

(智慧財產權為網站所有,參考使用時請標示網站名稱:「倪蔣懷美術紀念館」 )

倪蔣懷〈歸省〉一文記述自己從國語學校回到父母位於臺灣東北角鼻頭庄的家,長途跋涉,來回需靠鐵道加徒步60公里,卻也成為日後繪畫創作的關鍵養分 …

倪蔣懷〈歸省〉刊於《新時代》第貳卷第貳號,頁56-58 / 1912年2月

本文一手資料,倪蔣懷寫於1911年底/1912年初,此時的倪蔣懷就讀國語學校第三年,年紀17歲餘,1912年4月即將升第四年。倪蔣懷以散文形式記述從臺北小南門國語學校的返鄉路,文中以第一人稱書寫自身經驗,百餘年前的社會背景與教育視野,無「虛構的我」之可能性,本文〈歸省〉因此可供作研究倪蔣懷生平的一手資料。

倪蔣懷從國語學校回到當時父母位於臺灣東北角鼻頭庄的住所,路途遙遠,過程艱辛。倪蔣懷父親倪基元位於十分寮新寮的家,直至1918年都仍被倪蔣懷認定為永久的家,以此推測倪基元遠遷鼻頭庄,不是為了無住所別無考量,而是因為工作邀約。17歲餘的倪蔣懷,學業尚有一年多待修,畢業之後公學校服務還有四年,年邁的父親對於自己退休養老、仰賴兒子的日子尚感遙遙無期,而長倪蔣懷16歲的哥哥倪君愷不可靠,父親對倪蔣懷寄與厚望。

依據內文,總結倪蔣懷從小南門國語學校回家與父母團聚的路途,分四段。

1 國語學校(今台北市立大學)徒步至臺北車站 1.5 公里,需時22分鐘。

2 臺北車站北上至八堵,搭火車。

3 從八堵車站先徒步至暖暖公學校探望老師近藤郁朗 1.6 公里,再徒步至內瑞芳11公里。

4 第二天從內瑞芳基隆河對岸親戚家徒步至鼻頭庄住家 16 公里。

一路上,倪蔣懷描述車內學生的活動,注意到車外大地的顏色與植栽,對於自己生長的地理環境瞭若指掌,鐵道與徒步路線成為日後繪畫創作的關鍵養分。

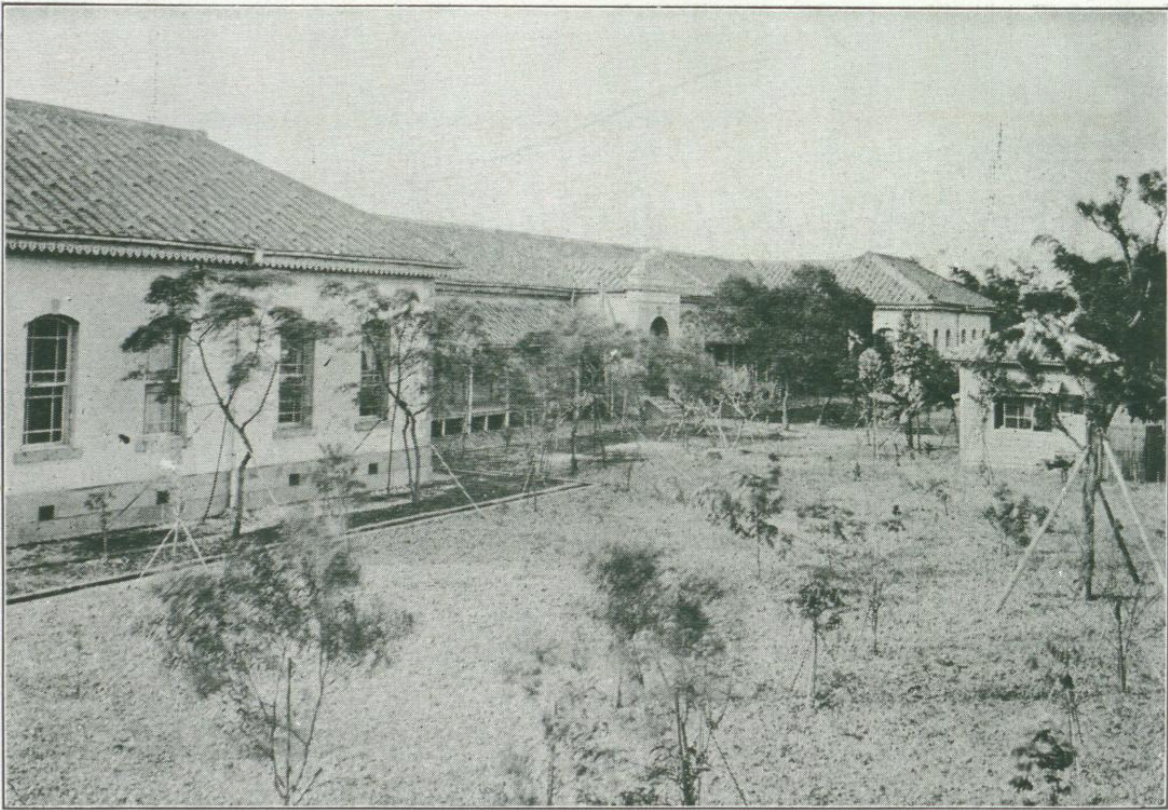

國語學校校園 / 取自《臺灣寫真帖》發行 :臺北市 臺灣總督府官房文書課 ,明治41年 (1908)

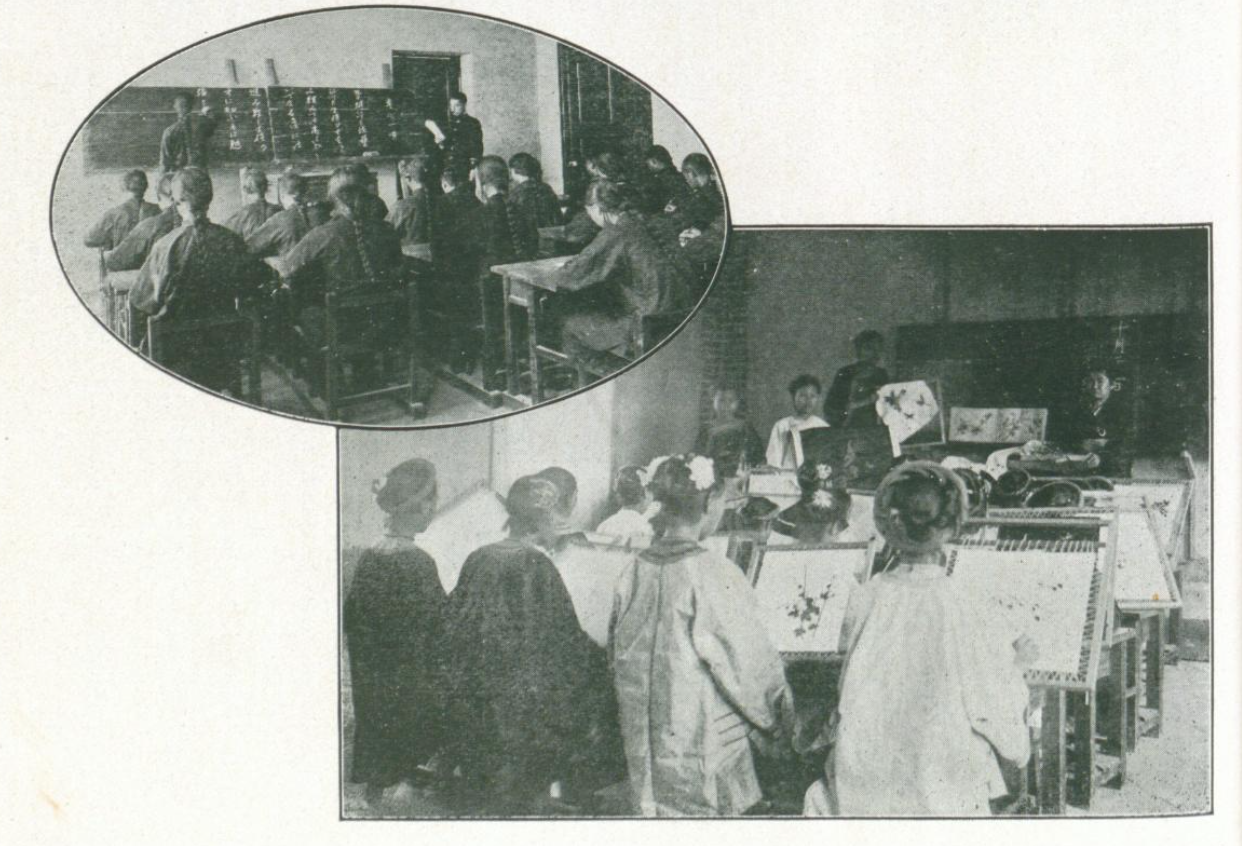

國語學校上課情形

取自《臺灣寫真帖》發行 :臺北市 臺灣總督府官房文書課 ,明治41年 (1908)

倪蔣懷〈歸省〉

原文刊於《新時代》第貳卷第貳號 / 1912年2月

薄墨般的天空,四周的山嶺籠罩在陰雲之中。農夫的斗笠和蓑衣已被打濕,連苔蘚也因為連續的雨天而滋生。人人都只談論這煩悶的天氣,這正是臺灣北部冬季雨季的常態。在這樣的環境中,我們每天都被困在校園裡,忍受著寒冷和濕悶,專心學習,學期考試也結束了,期待已久的寒假終於來臨。從十二月二十五日到明年一月五日,學校允許我們回鄉省親,暫時卸下肩上的重擔,與親愛的父母、懷念的兄弟朋友相會,彼此暢談未來,臉上滿是喜悅。

十二月二十五日,天氣剛好稍稍放晴,於是結業典禮結束後,大家領取了校友會刊,背上行李,穿綁上草鞋,三五成群,愉快地朝台北車站走去。我和其他來自基隆廳及宜蘭廳的同學們,上午七點五十分搭上了第二班北上的列車。同車有學生,也有母國人和臺灣人。本校的學生有的手拿校友會刊在閱讀,有的沉迷於閱讀名教中學會的講義錄,有的在閒聊,有的在談論清國的動亂¹。從車窗望出去,電線桿一根接著一根從身旁掠過,彷彿永無休止地向後飛逝。第二期稻作的收穫早已完成,廣闊的平原上一片黃褐色,蔬菜田裡則一片翠綠。山邊的野草枯萎,像是白色棉花飄落,樹木依然茂盛,顯示出亞熱帶的氣候特色。列車經過錫口站,穿過南港的小隧道,來到水返腳,經過七堵,左側可以看到七堵鐵橋²,這裡曾是台灣北部最早發現砂金的地方。隨著景色的變換,我們不知不覺抵達了八堵站,急忙拿起行李下車。³ 這裡是約一里外四腳亭煤礦用小船運輸煤炭抵達的地方。我步行約十多町,來到暖暖街,拜訪了舊師⁴。下午一點,我再次出發,三點抵達瑞芳。⁵ 基隆山如同在等待我,基隆河的水流聲如同在迎接我,感覺像是與親人親切交談、與懷念的故鄉朋友重逢。⁶ 穿著草鞋,參拜了故北白川宮殿下的遺跡⁷,並拜訪了公學校長⁸,觀看了學校的狀況和新建的校舍。四時半,我前往河對岸親戚家⁹,年邁的父親,儘管年事已高¹⁰,仍特意從遠處趕來接我。父母對孩子的愛意,至此可見一斑。我思索著如何報答這份恩情,如何孝順父母。在這裡過了一夜,隔天我終於與父親一起回家。昨晚,半夜裡傳來奇怪的聲音,像是雨聲。早上起來一看,果然是下雨了。撐著蝙蝠傘¹¹,穿上外套出發,幸運的是,雨並不大。我們越過瑞芳的山嶺,來到焿仔藔¹²,從這裡沿著海岸前行。基隆山下的海濱道路上,大小石頭散落一地,幾乎沒有像樣的路,只能在石頭上下行走,蜿蜒前行。海面上颼颼的風如同刀割一般。望向無邊的海洋,海天一色,銀蛇玉龍般的浪花不斷湧來,撞擊在礁石上,化作白玉般的水滴四處飛濺,像是雨霧一樣。波濤的聲音如同雷鳴,又像是百萬鐘鼓齊鳴般震撼,這種雄壯景象讓我不禁全身顫慄,但同時,這景象的雄偉與美麗無法用言語形容。過了一個多小時,我們到達了水南洞¹³。熔鑛所¹⁴ 的煙囪高聳入雲,難聞的臭氣隨風飄來,讓人呼吸困難,我們匆匆通過。再走了一個小時,來到了斷崖絕壁之處¹⁵。從頂部落下的水柱如同銀棒垂掛自天而下,巍峨的礁石聳立在海濱,與怒濤對抗。這確實是個危險的地方,幾年前這裡還沒有路,通行非常困難,現在已經修建了道路,不再有波浪的威脅。經過這裡,不久就到達了鼻頭。慈愛的母親,倚在門口,等候著我。¹⁶

(評)這篇文章簡潔明瞭,具備了紀行文的形式。

¹ 1911年10月10日孫文第11次推翻滿清革命,終於成功。

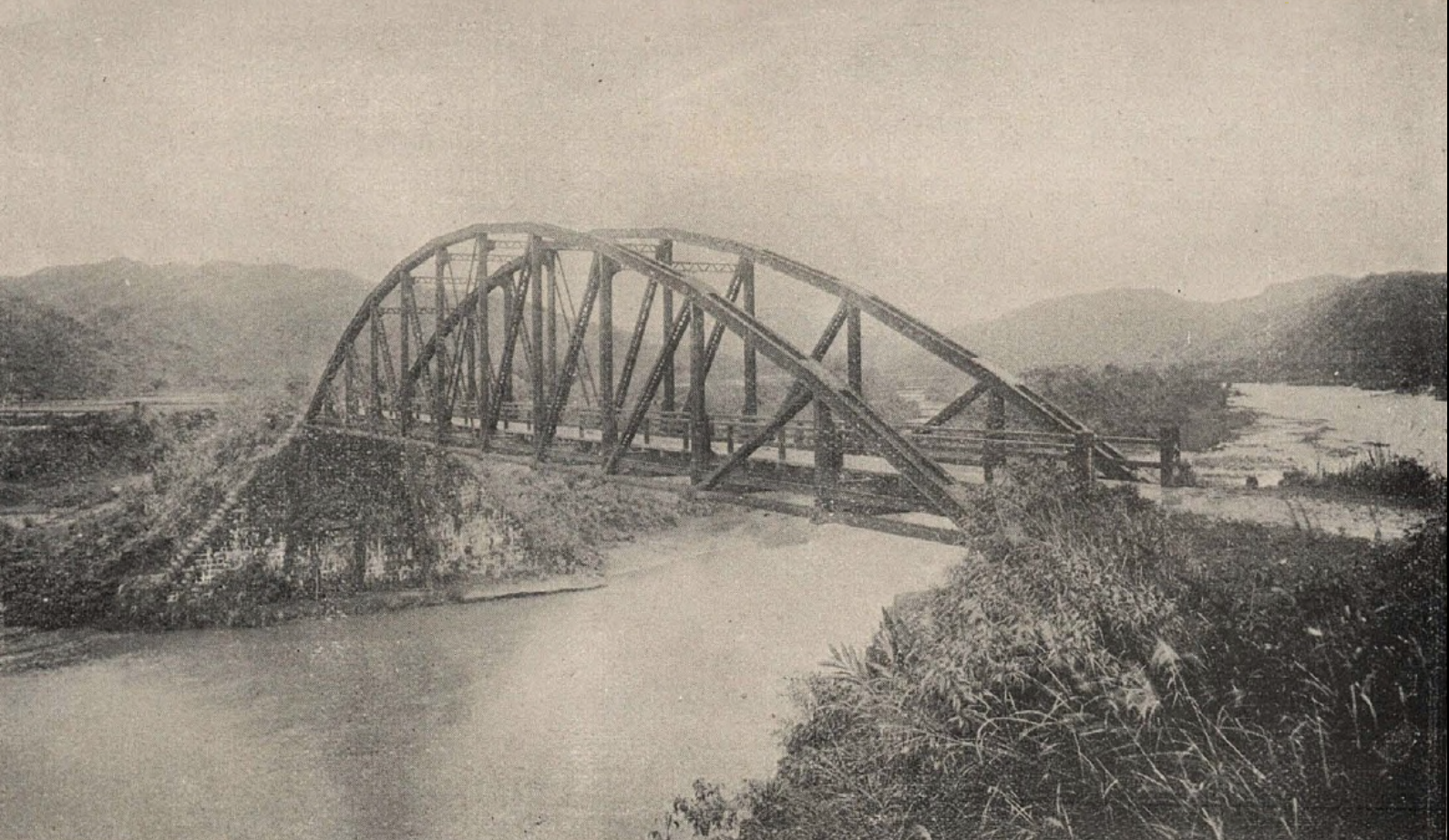

² 「七堵鐵橋」於1891年通車,1898年鐵路改線後,改做公路橋。參見所附圖檔。今稱「大華橋」。

³ 倪蔣懷在1920年26歲搬往基隆之前,住在基隆河上游沿線,交通仰賴徒步。八堵和瑞芳之間的鐵道1919年才通行。

⁴ 舊師指近藤郁朗。近藤氏是倪蔣懷就讀暖暖公學校第三年起的老師兼校長(1905-09年),請參考https://www.gch.tw/news/34。暖暖公學校(今暖暖國小)1899年創立之初借暖暖街安德宮為校舍,1907年已遷移至現址新校舍,今暖暖街121號,此處為倪蔣懷1913-1917任教暖暖公學校的地址。

⁵ 當天下午一時,倪蔣懷從暖暖公學校出發,到達1911年底當時的瑞芳公學校所在,也是自己1903-1909年就讀時的同地址,全程11公里,現代人徒步需時2小時半,17歲的倪蔣懷,腳程比現代人快半小時。瑞芳公學校創建之初在瑞芳聚落的起源地,今稱內瑞芳房舍密集區,原址一部分戰後售予民間洋丁公會工廠。

⁶ 倪蔣懷對基隆山和基隆河滿懷情感,成了日後寶貴的創作動機。

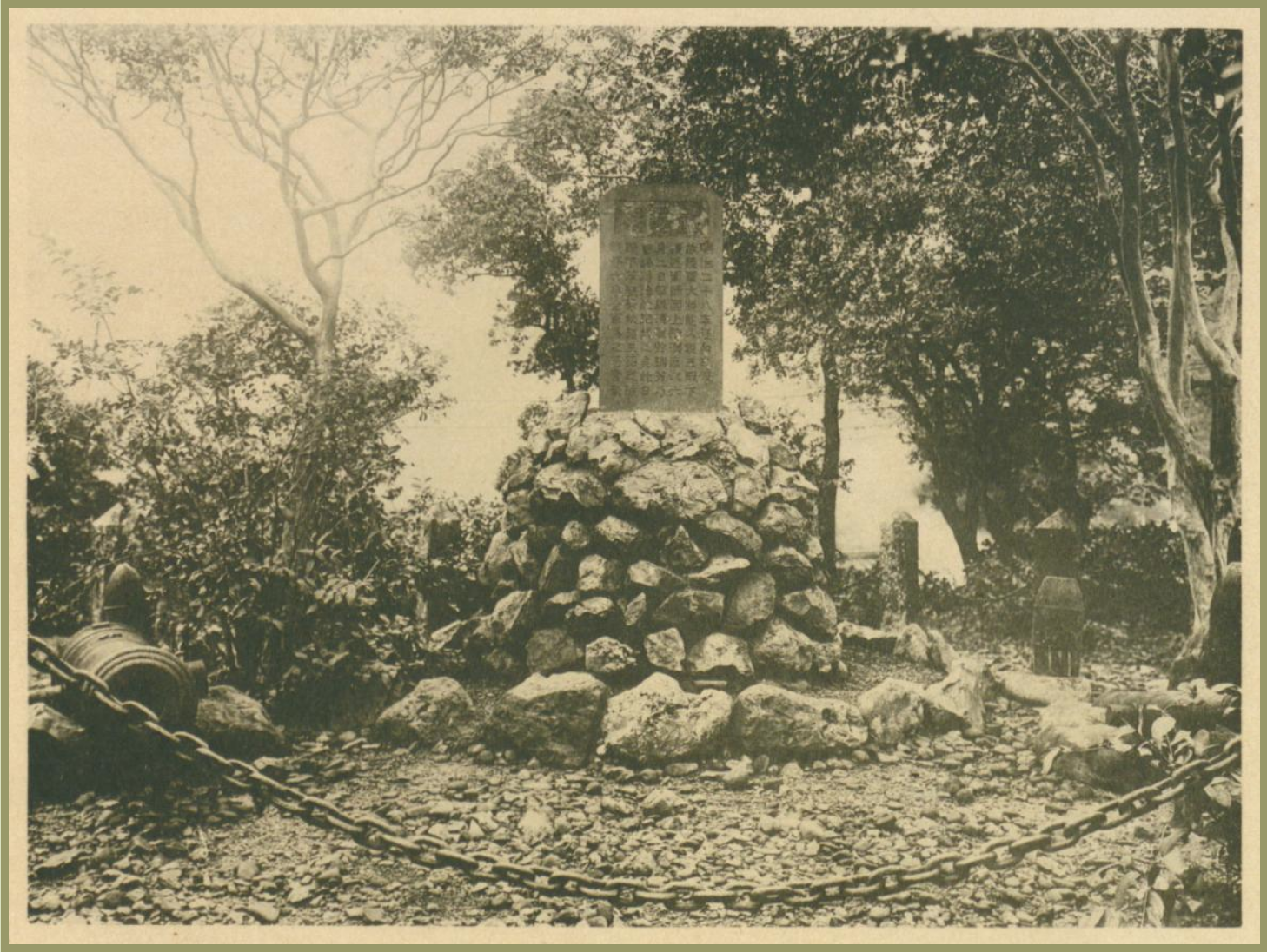

⁷ 倪蔣懷參拜故北白川宮親王特別強調穿著草鞋,草鞋與艱苦跋涉的朝聖者或修行僧侶相連結,穿草鞋可能表達虔誠,表明願意承擔人生苦難,以展示敬意。1895年日本接收臺灣,攻臺司令官北白川宮能久親王 (1847-1895) 5月29日自澳底登陸,行經頂雙溪、瑞芳、基隆、台北、新竹、清水、彰化、嘉義等地,於10月28日病逝於臺南。瑞芳公學校南側設有北白川宮能久親王御遺跡之碑,倪蔣懷先參拜再訪校長,推測此舉源自公學校六年教育。參見所附圖檔。

⁸ 倪蔣懷的老師兼校長近藤郁朗氏與倪蔣懷同一年離開瑞芳公學校,1911年底此時瑞芳公學校校長為津野田丑彥,1910-1914在此校任職。

⁹ 這位基隆河對岸的親戚,住家可能提供倪蔣懷1903-1909年就讀瑞芳公學校期間的暫借住處之一。倪蔣懷父親倪基元為了成就倪蔣懷進入方圓25公里內之第一所學校,從自家十分寮新寮遷居瑞芳,新寮住家出租他人,1913年起倪蔣懷任職暖暖公學校期間,父母又回到新寮居住。

¹⁰ 此時父親倪基元 (1855-1930) 已57歲。倪蔣懷從小就意識到自己的父親比同學們的父親年邁,「親在不遠遊」貫穿自己和父親一生的連結,日後更不可能有遠赴東京的念頭,標榜倪蔣懷「應該去而沒去」東京美術學校,是謝里法和白雪蘭的幻想和編造史實,請閱讀 https://www.gch.tw/about/45 。

¹¹ 蝙蝠傘(こうもりがさ) 因為看起來很像蝙蝠翅膀,所以又被稱為蝙蝠傘。

¹² 焿仔藔範圍從山上綿延至山下濱海,倪蔣懷 1918-1920 曾居住於焿仔藔山上熱鬧區。

¹³ 水南洞戰後改稱水湳洞。

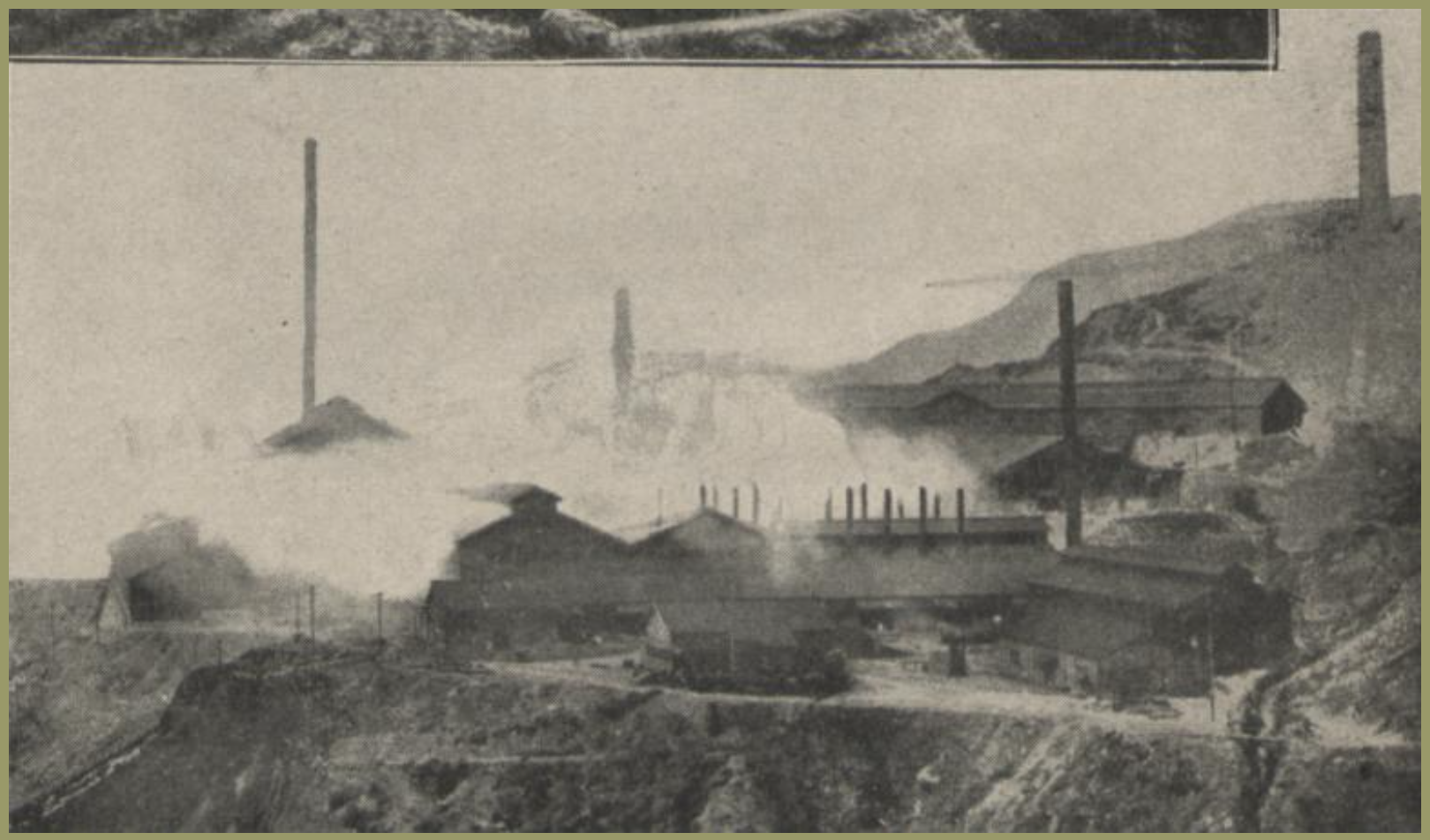

¹⁴ 熔鑛所緊鄰金瓜石礦山,位置在基隆山的西、南兩側。

¹⁵ 從水南洞沿海濱往東徒步一小時來到斷崖絕壁之處,此處經由海濱公路的開發,地形受到人為改變,現代已不再呈現一百多年前的樣貌。

¹⁶ 依據倪蔣懷父親倪基元的戶籍謄本,倪蔣懷就讀國語學校期間,倪基元和妻子先搬至鼻頭庄2番地寄住陳日暖家,後遷移至鼻頭庄11番地。倪蔣懷和父親從內瑞芳基隆河對岸親戚家徒步回到鼻頭庄住所,距離是16公里。總計父親倪基元兩日來回共徒步32公里,倪蔣懷從八堵徒步至內瑞芳計12.6公里,返回國語學校須循原路回到八堵車站搭火車,距離28.6公里,回到國語學校宿舍單程共徒步30公里,來回60公里。

《漁村調查書 : 基隆郡及基隆市》(發行 :臺北市 臺北州 1927)統計,鼻頭居民主要從事漁業,農業栽種有甘藷、野菜,畜牧業有雞、鴨、豬、山羊。此文獻提供1927年的數據,時間往前推16年,1911年當時,鼻頭當地漁、農、畜牧業人口更少、規模更小。

領臺前の鐵道(基隆川の七堵鐵橋)/ 臺灣日日新報 1908-10-24 / 此圖配合註2

取自維基百科「大華橋」條目引《臺灣鐵道史》臺灣總督府鐵道部 1910 發行 / 此圖配合註2

倪蔣懷回家路第三段:八堵車站至內瑞芳,途中彎去暖暖國小探望老師

取自臺灣教育會《北白川宮能久親王御遺跡寫真帖》

臺北市 臺灣日日新報社 ,昭和3年 (1928) 發行

北白川宮能久親王1895年6月2日御宿營所遺跡 / 位置在瑞芳公學校南側

此圖配合註14,唯倪蔣懷參拜時間為1911年12月25日,17年之間可能存在差異,例如鐵鍊

倪蔣懷回家路第四段:從內瑞芳基隆河對岸至鼻頭庄,全程約16公里

熔鑛所緊鄰金瓜石礦山,位置在基隆山的西、南兩側

取自《大日本地誌. 卷十》發行 :東京市 博文館 ,大正4年 (1915)

此圖配合註13 / 圖版上方為前一張寫真「金瓜石鑛山全景」之部分